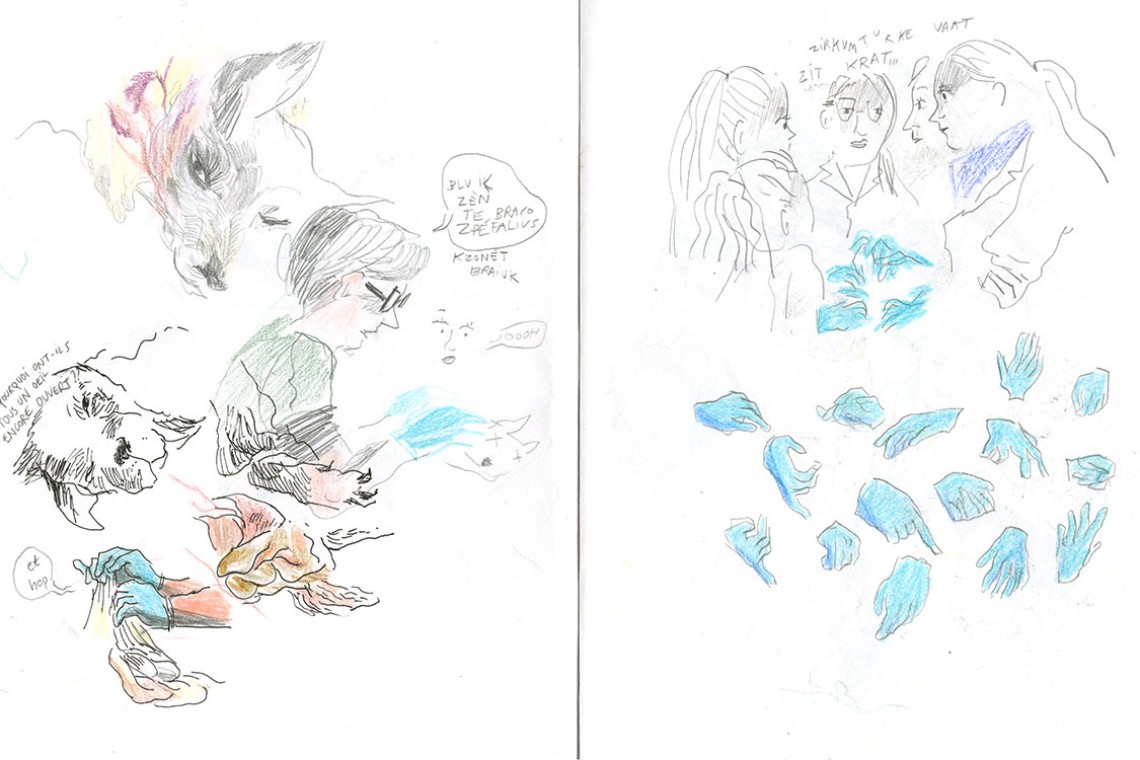

Le bus a dû prendre un détour, on arrive un peu en retard. La dissection a déjà commencé, et tout le monde se dépêche de sortir ses carnets et ses stylos pour s’affairer autour des tables de dissection. Je me hisse sur la pointe des pieds, mais ça ne suffit pas pour observer méticuleusement le bras entre les pinces des chirurgiens. Je fais le tour, essaye de trouver une percée entre les épaules, les bras et le dos de tous ces artistes fascinés comme devant une sculpture commentée par des experts.

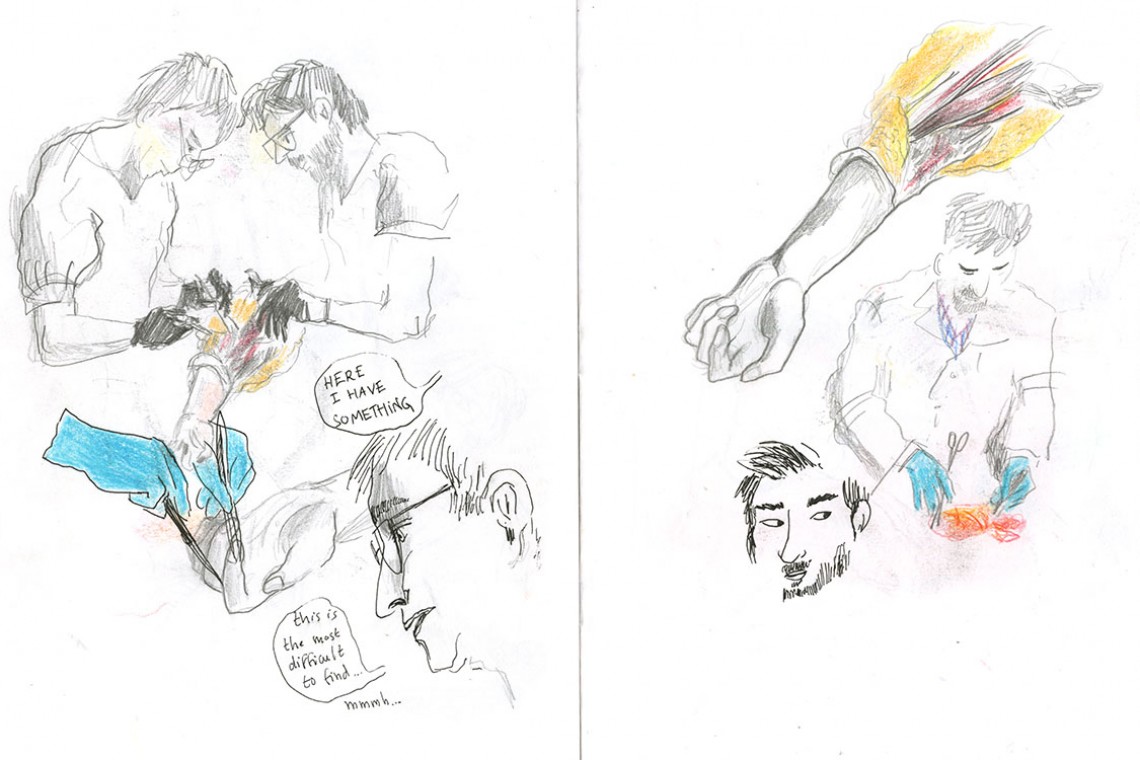

Sauf qu’ici, l’objet de toutes les attentions, c’est le subjuguant corps humain. Des fibres, des tissus, des nerfs, du muscle, de la peau, des couleurs : rouge, rosé, jaune vif, jaunâtre, orange, marron, violet. J’ai du mal à suivre les explications, parce que je regarde partout, observe les regards absorbés des illustrateurs, examine l’agilité avec laquelle se meuvent les outils des chirurgiens, écoute les accents des différents interlocuteurs, souris et hoche la tête d’un air complice quand le chirurgien traduit des expressions en français, dessine la moue méditative de cette fille, me laisse impressionner par la taille des planches de cet homme-là, et me perds à nouveau dans la beauté de l’anatomie de ce bras, aux couleurs chatoyantes.

Tout cet attroupement autour d’un membre humain ; j’aime regarder les expressions béates, hallucinées ou averties des personnes autour de moi. L’ambiance studieuse et aseptisée aide à prendre de la distance avec ce qui se passe devant nos yeux. Mais quand, à la fin de la journée, le chirurgien, après avoir disséqué la plus grande partie du bras, se lance dans la dissection d’un doigt, c’en est trop : le bruit des ciseaux me donne des haut-le-cœur, le mouvement frêle de l’index sous la légère pression des outils, les commentaires enjoués du chirurgien aux quelques infatigables penchés sur la main devenue presque violette me forcent à m’éloigner ; je préfère admirer les dessins laissés nonchalamment sur une chaise, à la précision effarante, en sirotant un énième café.